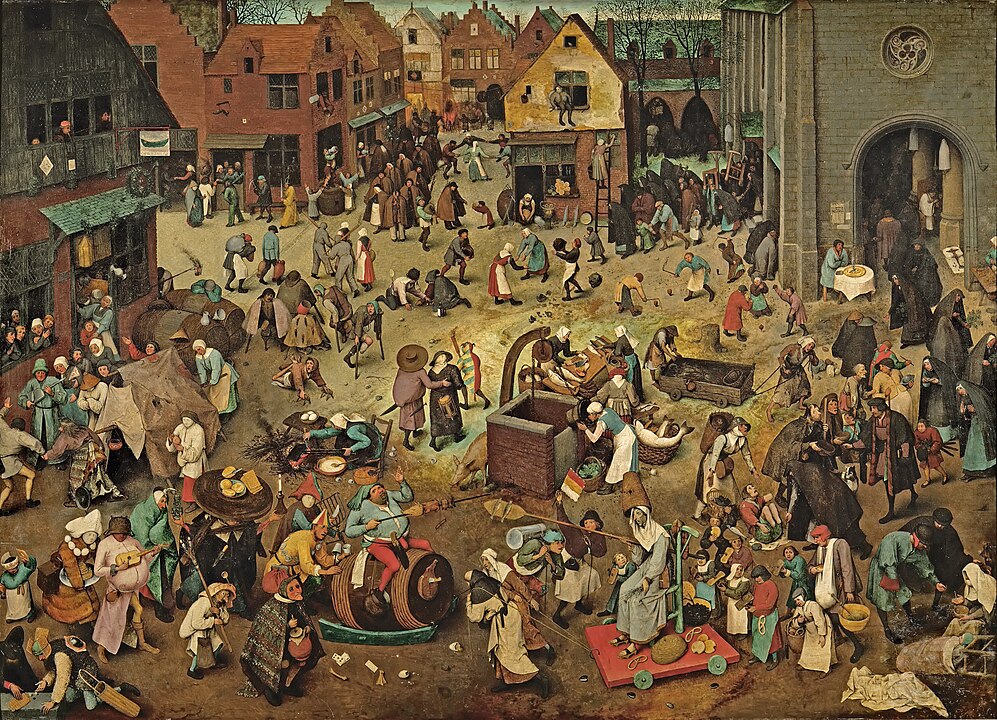

Multidões nas ruas, música, alegria, calor, brilho, criatividade e muito trabalho conjunto. Só quem vive no “país do Carnaval” tem a dimensão da importância sociocultural que a festa pode alcançar. Outros países, é claro, também festejam o Carnaval – uma celebração de origem europeia relacionada ao calendário da Igreja desde a Idade Média, há pelo menos mil anos –, mas só no Brasil houve essa fusão criativa de culturas com resultados tão brilhantes.

Nesta edição momesca de #EducaçãoHumaniza, vamos investigar as origens africanas do Carnaval brasileiro. Aqueça os tamborins… e venha com a gente!

A busca por uma origem

Quando buscamos as raízes africanas do Carnaval brasileiro, a pergunta a se fazer é: como se deu essa aproximação? Afinal, como apontamos acima, a festa está diretamente ligada ao catolicismo europeu. O Carnaval é uma “compensação prévia”, feita de excessos e alegria, antes da quaresma, período de observância de jejuns, abstinência e oração.

Dito isso, vem a pergunta: o que, afinal, os povos africanos – muitos dos quais, originalmente seguidores de religiões tradicionais próprias ou, então, muçulmanos – tinham a ver com esse calendário?

A resposta passa pela política colonial portuguesa, que somava a violência da escravização, a economia transatlântica e a imposição religiosa. Vamos saber mais.

Um drama em dois continentes

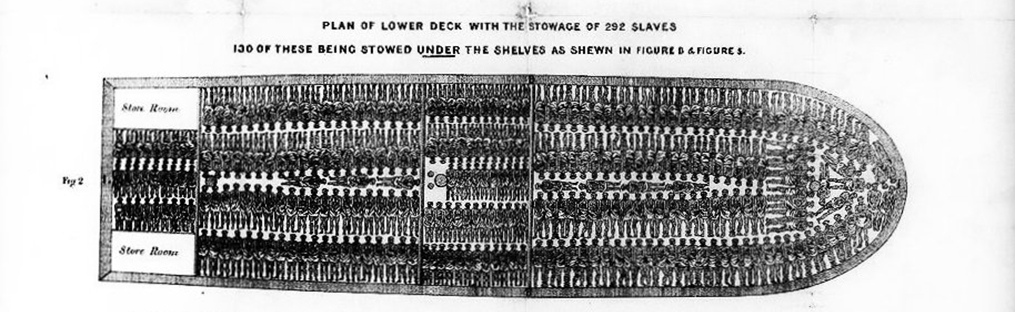

Só de imaginar o processo de escravização aplicado pelos portugueses (e por outros povos europeus) entre o século XVI e a primeira metade do século XIX, a gente já se arrepia. Não é caso, porém, de só imaginar, uma vez que ele está bem documentado em obras como “O Navio Negreiro”, de Castro Alves, a trilogia “Escravidão”, de Laurentino Gomes, e em “Casa Grande e Senzala”, de Gilberto Freyre. É, sim, caso de indignar-se – e de tentar acrescentar uma camada extra de compreensão sobre a história do nosso país.

No tráfico transatlântico, mulheres, homens e crianças eram arrancados de sua terra natal na Costa Ocidental Africana (Golfo de Benin, Angola, Congo, Moçambique) –, sequestrados ou, então, vendidos como prisioneiros para mercadores de pessoas – e enviados ao Brasil.

Aqui, se sobrevivessem às condições duríssimas da travessia, eram revendidos e empregados na lavoura extensiva de culturas como a cana-de-açúcar e café (o chamado “eito”), atividades domésticas e obras públicas.

Nesse processo, em nome do controle por seus dominadores, eram convertidos à força ao catolicismo, religião oficial do império português. Tinham suas práticas religiosas originais proibidas, eram batizados com nomes cristãos (muitas vezes, os sobrenomes de seus “senhores” ou, então, de ordens religiosas) e eram obrigados a participar de cerimônias e rituais do calendário litúrgico. E é justamente esse o ponto de intersecção, o ponto de partida da relação entre o Carnaval e as culturas africanas.

Espaços de resistência

Movimentos de resistência à dominação passam, muitas vezes, pela percepção daqueles espaços em que é possível entrar e afirmar a própria identidade. Foi exatamente isso que aconteceu em relação ao Carnaval, festa popular que, por seu caráter disruptivo e irreverente, abriu espaço para manifestações culturais africanas. Uma festa de ruídos, bulha e inversão criativa, como bem observou o filósofo Mikhail Bakhtin, grande especialista no tema e em sua relação com a cultura.

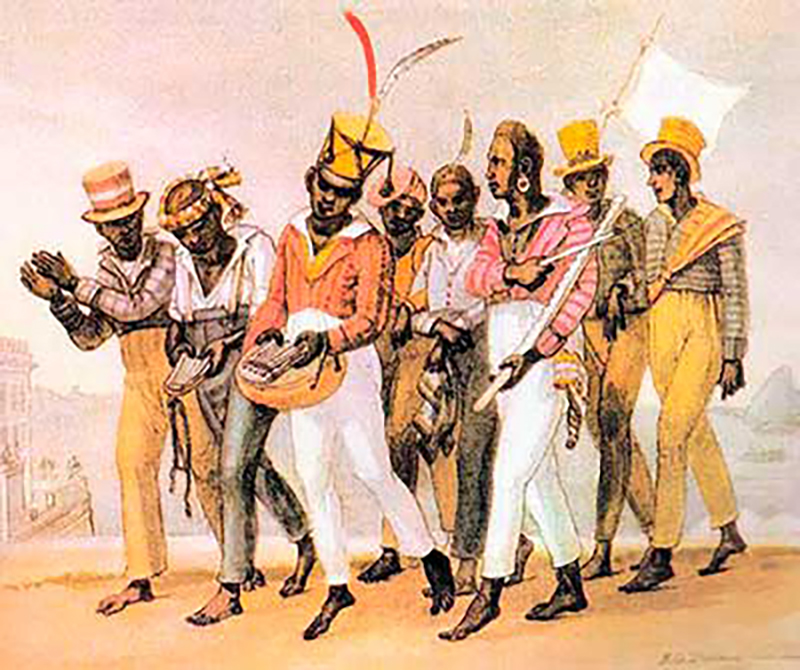

Nesse momento tão interessante, tão peculiar, essas manifestações negras – que, por sua relação com a quaresma, se ligavam à “aceitação” da fé católica – surgiam e, aos poucos, também iam sendo incorporadas e transformadas em algo novo.

É nesse encontro entre repressão e criatividade, entre opressão e resistência, que surgem os batuques, os cortejos e os ritmos que moldaram o Carnaval brasileiro. Ou seriam “os Carnavais brasileiros”? É o que vamos ver agora.

A presença negra nos muitos carnavais brasileiros

Antes de avançar para as contribuições africanas ao carnaval brasileiro, é interessante observar que o nosso país não possui apenas um carnaval, mas carnavais. A festa é uma só, mas com características culturais locais.

É bem verdade que, nas últimas décadas, essa diversidade cedeu terreno a uma festa mais uniforme, mediada pelos meios de comunicação; mesmo assim, em várias regiões ainda há festas bem características, bem tradicionais, como os afoxés da Bahia e os Papangus do Carnaval de Bezerros (Pernambuco).

Nesse contexto, as fontes culturais que formam o nosso carnaval – europeias, indígenas e africanas – podem aparecer com maior ou menor prevalência. A presença africana, porém, é sempre muito poderosa, em especial na sonoridade da celebração.

Do barulho aos ritmos carnavalescos

Bumbos, pratos, cornetas, matracas e gritos sempre fizeram parte do Carnaval. A “barulheira” era uma das características da celebração medieval, que se opunha justamente ao silêncio que deveria ser guardado a seguir, na Quaresma.

Foi esse o contexto de entrada dos instrumentos musicais africanos tradicionais; eles não vieram, porém, apenas como “máquinas de fazer barulho”, mas chegaram trazendo ritmos, marcações e um sentido musical, o que contribuiu de forma decisiva para a musicalidade do Carnaval brasileiro em todas as suas vertentes – dos afoxés ao “partido alto”, do frevo ao axé. Ou seja: boa parte da música carnavalesca tem, sim, suas raízes na África.

E que instrumentos africanos – ou herdeiros deles – encontramos no nosso Carnaval?

O mais célebre deles é o pandeiro, cuja origem não é apenas africana, mas que chegou a partir da África com os próprios escravizados ou, então, com os portugueses sob influência dos povos árabes do Norte da África.

Outra “figurinha carimbada” é a cuíca, instrumento originalíssimo, comum no Carnaval carioca, herdeiro dos instrumentos africanos de fricção. Sua ideia é interessante: materiais distintos são friccionados junto a uma caixa de ressonância, gerando um “gemido” muito peculiar. E, com habilidade, o sambista consegue fazer o instrumento “falar”!

Protagonistas nas cerimônias das religiões de matriz africana, os atabaques – tambores altos em forma de pinhão – estão muito presentes nos blocos afro e afoxés, imprimindo uma cadência poderosa às músicas.

No caso do agogô, o próprio nome indica a origem do instrumento. É uma palavra de origem iorubá, de povos que vivem no oeste da África (Nigéria, Benin e Togo) e têm uma cultura musical muito rica – uma das grandes matrizes da nossa música carnavalesca. O agogô é um tipo de sino normalmente metálico que, quando percutido com uma haste, gera um som agudo que participa diretamente da marcação do ritmo.

“Bum-bum, bum-bum, bum-bum…” – quando você está acompanhando um samba-enredo e percebe aqueles “batidões” lá no fundo, graves e poderosos, pode ter certeza de que está escutando um ou mais surdos em ação. Esses grandes tambores, cujas dimensões e profundidades podem variar, são essenciais no Carnaval brasileiro. E, é claro, têm origem nos tambores cerimoniais africanos.

Conclusão: a mão que toca o tambor

Instrumentos musicais não chegam sozinhos a uma festa e, evidentemente, também não tocam sozinhos. Por trás deles há pessoas e intencionalidade, conhecimentos prévios e cultura. Dito isso, podemos retomar uma ideia colocada alguns parágrafos acima, de que os povos africanos não apenas trouxeram instrumentos, mas colaboraram de forma decisiva para os ritmos e para a riqueza da música de carnaval – e, é claro, para a própria Música Popular Brasileira (MPB). Com inteligência sonora, criatividade e sensibilidade.

Não se pode esquecer, também, que a presença negra – africana e afro-brasileira – também colaborou e colabora muito para a estética do Carnaval do Brasil e para a sua temática. Nas danças, na corporeidade e nos enredos – sobre suas lutas, desafios, saudades, referências às culturas, religiões e religiosidades da África. E é justamente isso que faz do Carnaval Brasileiro um espetáculo de alcance global.

Para saber mais

Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira (MUNCAB), Salvador – O MUNCAB é um museu com ênfase na valorização de aspectos da cultura de matriz africana, destacando a sua influência sobre a cultura brasileira.

Museu Afro Brasil Emanoel Araujo, São Paulo – Fundado em 2004, é uma instituição da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Localizado no Parque Ibirapuera, ocupa 12 mil m² e abriga um acervo com mais de 8 mil obras.

Museu do Samba, Rio de Janeiro – O Museu do Samba nasceu como Centro Cultural Cartola, fundado em 2001 pelos netos de Cartola e Dona Zica, lideranças da comunidade onde a instituição está sediada, na cidade do Rio de Janeiro, RJ. Desde 2007, é responsável pela salvaguarda das Matrizes do Samba do Rio de Janeiro registradas como patrimônio imaterial pelo IPHAN.

Instrumentos Musicais Tradicionais Afro-Brasileiros e Africanos – Da coleção do Centro Cultural Solar Ferrão, de Salvador, Bahia.

Dicionário Cravo Albin da Música Popular Brasileira – Único dicionário brasileiro dedicado exclusivamente à Música Popular Brasileira, iniciado em 1995 pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), por meio do Departamento de Letras, e pela Editora Francisco Alves, com o apoio técnico do IES – Engenharia de Informática e Sistemas. Em 1999, o Ministério da Cultura retomou o projeto do Dicionário por meio da Fundação Biblioteca Nacional.