Enem. Para milhões de brasileiros, estas quatro letras resumem uma das maiores preocupações de 2026. O Exame Nacional do Ensino Médio nasceu em 1998 com a missão de avaliar a aprendizagem dos jovens ao final da Educação Básica. Uma proposta ambiciosa e necessária do ponto de vista do planejamento da educação, que, em pouco menos de trinta anos, foi incorporada à cultura educacional brasileira.

Com o tempo, o Enem transformou-se na segunda maior prova do gênero no mundo, perdendo apenas para o Gaokao, o Exame Nacional de Ensino Superior da China, que em sua edição de 2024 mobilizou nada menos do que 12 milhões de estudantes. Esse número é quase o triplo do de inscritos no Enem em 2025 – a população chinesa, porém, é cerca de seis vezes maior que a brasileira.

Além de medir o nível de conhecimento dos estudantes, o Exame Nacional do Ensino Médio tornou-se também a porta de entrada para o ensino superior em diversas instituições – uma alternativa de grande sucesso aos vestibulares tradicionais.

No primeiro artigo da série #EducaçãoHumaniza, vamos “desvendar” o Enem a partir de sua história, formato e desafios. Confira!

Lembranças do primeiro exame

Em 2025, o Enem registrou nada menos do que 4.811.338 inscritos, número expressivo e que marca uma retomada do interesse pela prova, sem, porém, superar os 6.384.957 do ano de 2019 (pré-pandemia). Cifras significativas, ainda mais quando comparadas à da primeira edição, em 1998, quando apenas 157.221 estudantes se inscreveram e 115.575 participaram. Naquele ano, o exame foi realizado em apenas um dia e com 63 questões objetivas (cerca de 30% das atuais 180 questões), além da redação.

Criado pelo MEC e pelo INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, na origem o Enem tinha como foco quase que exclusivo a avaliação do desempenho dos estudantes ao final do Ensino Médio (ela foi usada como meio de ingresso no ensino superior por apenas duas instituições – falaremos disto daqui a pouco).

A prova evolui

Em 2009, o Enem registrou um ponto de virada: naquela edição, a composição e as correções da prova passaram a utilizar a chamada Teoria da Resposta ao Item (TRI), abandonado o modelo da Teoria Clássica dos Testes (TCT). A TRI é um modelo matemático desenvolvido para tornar o processo de correção de provas mais justo e preciso. A premissa da TRI é interessante: a partir de uma análise do desempenho do candidato no conjunto da prova, é possível verificar se ele demonstrou seus conhecimentos de forma coerente e consistente – o que é decisivo para a nota final. E essa “firmeza de conhecimentos” é construída com a colocação, nas avaliações, de questões fáceis, médias e difíceis sobre um determinado assunto, que permitem detectar com precisão o verdadeiro grau de conhecimento do candidato sobre um tema – desconsiderando, por exemplo, os famosos “chutes”.

Do que é feito o Enem?

A incorporação da TRI demonstrou que o Enem não era apenas “mais uma prova”, mas uma avaliação elaborada com uma finalidade muito específica – e que segue por outro caminho em relação aos vestibulares clássicos. Enquanto estes são “conteudistas”, ou seja, cobram conhecimentos estabelecidos no currículo da Educação Básica – como, por exemplo, a data da batalha de Gaugamela ou os elementos químicos que compõem os chamados “Gases Nobres” –, nas provas do Enem o foco é outro, mais rico e complexo.

A composição de conhecimentos tem como foco as competências, habilidades e raciocínio crítico. E as 180 questões das quatro áreas – Ciências Humanas e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias – mais a redação exigem interpretação, aplicação prática e interdisciplinaridade.

Desde que o Enem foi implantado, muitas provas dos vestibulares evoluíram na mesma direção. Mas, é possível afirmar que elas evoluíram, inclusive, por influência do próprio Enem. Ou seja: o exame nacional do Ensino Médio também acabou produzindo uma “avaliação indireta” do próprio vestibular, motivando sua evolução!

Momento de inflexão

Ainda que as avaliações diagnósticas sejam extremamente importantes para a educação, elas não costumam despertar tanto entusiasmo nos avaliados. Para eles, afinal, “uma prova é uma prova”. No caso do Enem, desde o início a percepção foi diferente. Isso porque, já em 1998, a avaliação já foi usada como critério para o ingresso no ensino superior (as instituições pioneiras foram a Universidade Estadual de Londrina, UEL, e a Universidade Federal de Juiz de Fora, UFJF).

No ano seguinte, o número de instituições saltou para 93, entre públicas e privadas! Hoje, praticamente todas as 69 universidades federais utilizam o Enem via SiSU (Sistema de Seleção Unificada), além de programas como o ProUni (Programa Universidade para Todos) e o FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).

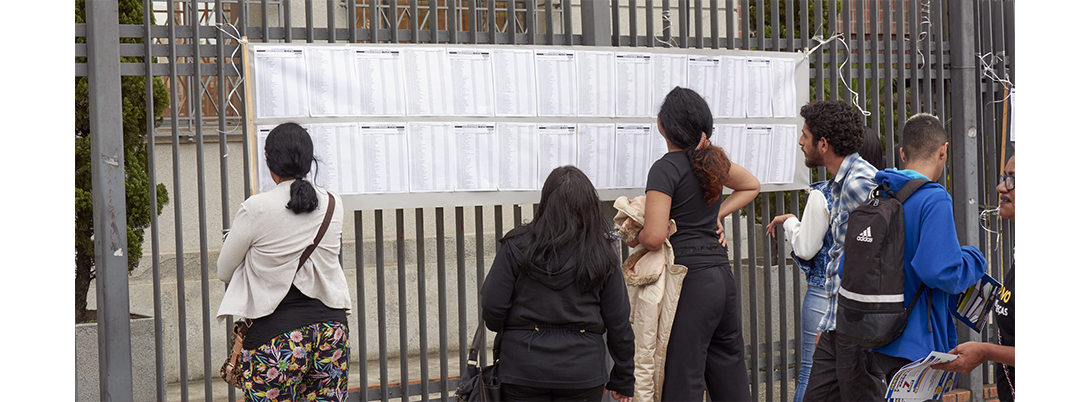

As notas também valem para universidades estrangeiras. Atualmente, mais de 40 universidades de outros países aceitam a nota do Enem como forma de ingresso, principalmente em Portugal, mas também no Reino Unido, França, Holanda, Estados Unidos e Canadá, entre outros. A primeira universidade estrangeira a aceitar o Enem foi a Universidade de Coimbra (Portugal – foto), em 2014.

Nascimento, crescimento, quebras e retomada

Um olhar sobre os números de inscritos/participantes do Enem, em especial na última década, mostra dois momentos críticos de participação.

O primeiro deles aconteceu na edição de 2017, quando, por conta do fim da política de gratuidade automática da inscrição aos concluintes do Ensino Médio nas escolas públicas, houve uma redução de quase dois milhões de inscrições (21,98%) em relação ao ano anterior (2016 = 8.627.957; 2017 = 6.731.444).

O segundo momento crítico foi resultado direto da pandemia da Covid-19. Por conta da necessidade sanitária de distanciamento social, o exame de 2020 foi adiado pelo MEC/Inep e aplicado em janeiro e fevereiro de 2021, e a edição de 2021 acabou sendo aplicada em novembro e dezembro do mesmo ano. Enquanto nas provas do início do ano tiveram 5.783.357 inscritos, as do final do ano registraram 3.109.762 inscrições – uma redução de 46,22%.

Desde então, o número de inscrições vem se recuperando de forma gradativa: em 2022, foram 3.396.632; em 2023, 3.958.125; em 2024, 4.154.792; e, em 2025, 4.811.338. No período 2022-2025, o número de inscritos no Enem cresceu a uma taxa média de cerca de 12,3% ao ano.

Um futuro digital que não existiu… e outras possibilidades

Em 2019/2020, o Inep lançou o projeto-piloto do “Enem Digital” com o objetivo de ampliar a inserção de recursos como a gamificação no exame e reduzir os custos de logística associados às provas físicas. No primeiro ano, o exame teve a participação de candidatos de 104 municípios, com as provas realizadas laboratórios de informática de instituições de ensino.

Em 2025, o MEC anunciou a extinção do projeto sob o argumento de que a adesão na última edição realizada, em 2022, havia ficado muito abaixo do esperado. Na ocasião foram oferecidas 100 mil vagas, com 66 mil inscritos e 30 mil participantes efetivos (uma abstenção de 70%; a título de comparação, em 2025, o percentual de abstenções na prova física foi de 27%).

Entre as outras propostas em desenvolvimento estão a ampliação do exame para os demais países do Mercosul e, também, o fim do SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básico) no 3º ano do Ensino Médio – ele seria substituído pelo próprio Enem. Essas mudanças foram anunciadas pelo MEC em novembro de 2025.

Conclusão

Em quase três décadas, o Enem se consolidou como uma das avaliações mais relevantes do país. Tão importante que assumiu um caráter de política de Estado, mantendo-se e crescendo em meio às mudanças de governo e dos olhares de governo sobre a educação.

Elementos como a aplicação da TRI – que modernizou a prova como método de avaliação da aprendizagem – e a conexão entre o exame e o ingresso nas universidades fortaleceram o Enem. Sua conexão com o Novo Ensino Médio (NEM), que em 2026 se torna obrigatório em todas as escolas do país que oferecem este nível de ensino, promete uma “dobradinha” de sucesso.

Da mesma forma, uma eventual ampliação do exame para os países do Mercosul pode representar um grande avanço, assim como a efetivação de políticas públicas que estimulam jovens de menor renda a concluir a última etapa da Educação Básica.

E os desafios? Uma avaliação do porte do Enem enfrenta alguns desafios, como os de logística e de segurança das provas. Os cadernos devem chegar a todos os candidatos e não podem – em hipótese nenhuma – ter questões vazadas antes ou durante a realização da avaliação. Outro desafio essencial é a redução do percentual de abstenção, que gira ao redor dos 25%-30% a cada ano com prejuízos para os próprios candidatos e para os cofres públicos.

Por fim, mas não menos importante, a prova também deverá se adequar às exigências do novo Plano Nacional de Educação (PNE, 2024-2034), atualmente em discussão no Congresso Nacional. O PL 2.614/2024, aprovado pela Câmara dos Deputados em dezembro do ano passado, já está em tramitação na Casa e deverá ser apreciado a partir de fevereiro, após o retorno dos trabalhos legislativos.

Para que a educação brasileira avance, é fundamental que o Enem seja cada vez mais valorizado pela sociedade, com melhorias contínuas e o engajamento de gestores e representantes públicos em ações que garantam sua qualidade.