“Universidade”: quando a gente lê a palavra, pensa imediatamente em ensino superior. E é isso mesmo: ela é o lugar para a formação especializada em uma infinidade de áreas, da Geologia à Medicina, da TI à Pedagogia, e até em “zonas do conhecimento” que, neste exato momento, estão sendo imaginadas!

Universidade também é o lugar do encontro de pessoas para a troca e a construção de conhecimentos, de olho no desenvolvimento da civilização. Uma criação humana notável, que tem tudo a ver com a ideia de que a Educação Humaniza, mote da Editora Opet para 2026. Nesta edição da série #EducaçãoHumaniza, investigamos o surgimento das universidades. Venha com a gente!

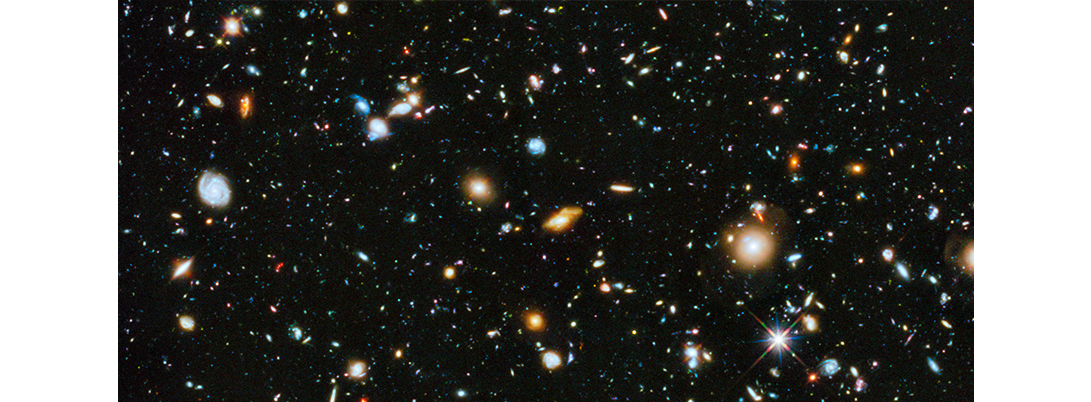

O nome universidade tem a ver com universo?

A resposta é sim: universidade vem do termo latino universus, formado por unus (um) e versus (voltado para), gerando a ideia de algo “voltado para o todo”, capaz de abranger o conjunto das coisas.

Ou seja, universo é o conjunto de tudo o que existe e que é percebido assim, em conjunto, em suas conexões. E isso nos permite entender porque, na Astronomia, ele é usado para identificar o espaço sideral, a matéria, a energia e o tempo.

Esse é um começo instigante. Mas, como a palavra acabou identificando o que, hoje, conhecemos como universidade? A ideia de um lugar voltado a todos os saberes é boa e faz muito sentido. Para chegar mais perto de uma conexão com seu início histórico, porém, é preciso voltar no tempo, mais exatamente para a Idade Média ocidental, que é quando o termo começou a ser utilizado nesse sentido.

“Universitas magistrorum et scholarium”

Essa é a resposta! Na Europa, por volta do século XI – na passagem da Alta Idade Média para a Baixa Idade Média, em áreas de países como França, Itália e Alemanha – essa expressão era utilizada para identificar os primeiros grupos modernos ocidentais especializados em trocar e produzir conhecimentos.

“Universitas magistrorum et scholarium” significa, exatamente, o “conjunto (universitas) de professores (magistrorum) e estudantes (scholarium). Eureka!

Mas, voltemos a esses grupos. Por que eles se reuniam? E como eles conseguiam se manter?

A ideia de um grupo de especialistas transmitindo conhecimentos tem suas raízes na própria Baixa Idade Média – período que antecedeu a Idade Moderna – e no ressurgimento das cidades e do comércio.

Um começo “corporativo”

Ela tem tudo a ver com as corporações de ofício (de alfaiates, sapateiros, ferreiros, carpinteiros, pedreiros, marceneiros, padeiros, etc.), mas com um objeto um pouco diferente. Se as corporações se organizavam para fornecer conhecimentos técnicos e padrões para a produção de bens materiais e serviços, no caso das universidades o foco era outro. Mais exatamente, os do Direito, Medicina, Filosofia e Teologia – áreas de saberes “imateriais”, mas tremendamente relevantes para a vida das sociedades porque conectadas à organização e à gestão do Estado (naquele momento, os Estados modernos estavam começando a aparecer).

A arte da gestão

O valor do que esses grupos produziam, a importância que possuíam, nos permite entender quem os financiava. Vale lembrar que seus conhecimentos não geravam ganhos diretos como os produzidos pela venda de uma espada ou a construção de uma igreja; porém, eram muito importantes porque permitiam aos mandatários fortalecer a arrecadação de impostos, armar exércitos para financiar guerras, relacionar-se com as grandes casas bancárias (que já existiam), firmar acordos diplomáticos e de casamentos reais, encontrar dinheiro para os gastos pessoais dos reis, justificar estes gastos…

As universidades eram bancadas pelas próprias cidades (burgos), pelos reis que começavam a aparecer depois de um longo período de feudalismo, pela Igreja (que detinha a maior parte do conhecimento letrado no Ocidente) e, também, por pessoas de posses – burgueses e pequenos nobres – que, estrategicamente, queriam formar seus filhos para as “profissões do futuro” daquele momento.

Mas, quais foram as primeiras universidades?

Resposta na ponta da língua: as primeiras universidades são as de Bolonha, na Itália (fundada em 1088), Oxford, na Inglaterra (cerca de 1096), e Paris (cerca de 1150).

Ótimo! Só que não! Isso porque elas são as primeiras e, ao mesmo tempo, não são!

Como assim?! Elas foram, efetivamente, as primeiras, porém dentro dos limites da cristandade de então, ou seja, nos territórios do Velho Mundo de maioria cristã – mais exatamente, as Europas Ocidental e Central.

Dito isso, podemos chegar a universidades ainda mais antigas, que funcionam até hoje. São duas: as de Al-Qarawiyyin, situada em Fez, no Marrocos (fundada em 857), e Al-Azhar, no Cairo, Egito (fundação: 988).

O que essas instituições têm em comum? Elas nasceram em países de maioria islâmica. Na Idade Média, vale observar, boa parte dos conhecimentos antigos – gregos e latinos –, assim como novas investigações (nos campos que viriam a produzir a Química, a Biologia, a Astronomia e a Medicina), foram preservados e cultivados pelos povos islâmicos.

No caso dos conhecimentos religiosos, é interessante pontuar que, no Islã, eles se aproximam das leis civis; o que significa dizer que, neste contexto, as figuras e o papel do clérigo e do advogado muitas vezes se misturavam.

As universidades, porém, não ficaram só nos limites das ciências “imateriais”. É o que vamos ver a seguir.

Reis, fortalezas… conhecimento e poder

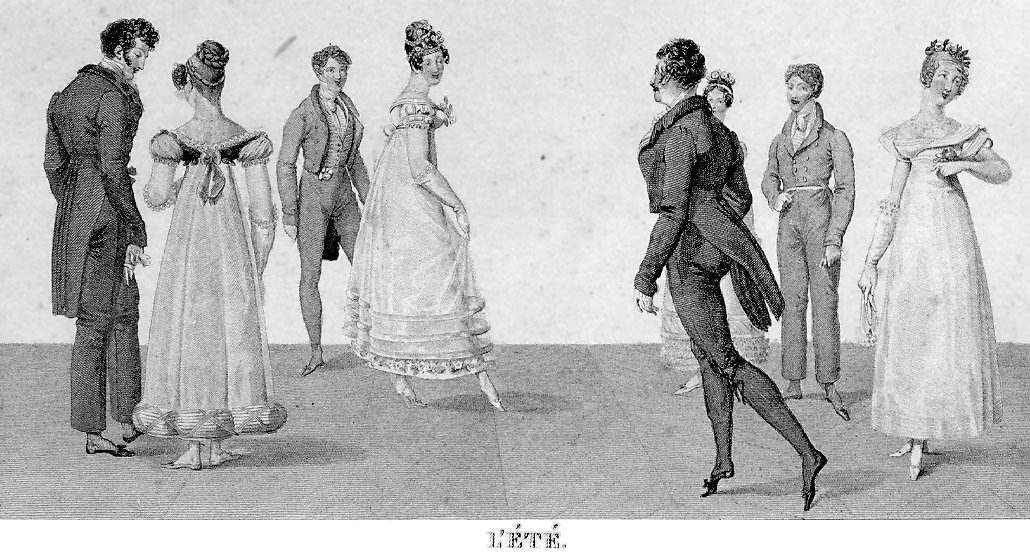

A chegada da Idade Moderna – marcada, em termos esquemáticos, pela conquista de Constantinopla pelos turcos otomanos no ano de 1453 – trouxe à Europa o fim do feudalismo e o nascimento dos Estados Modernos.

Iam saindo de cena os feudos e entrando em cena os reinos (e, depois, os impérios). Com eles, nesse grande movimento, também vieram tecnologias decisivas como as da pólvora e da bússola, vindas da China e convertidas em grandes ferramentas de poder. Os interesses de comércio “destravaram” as navegações, aumentando muito seu alcance e gerando a Era Colonial ou “dos Impérios” (Portugal, Espanha, Reino Unido, França).

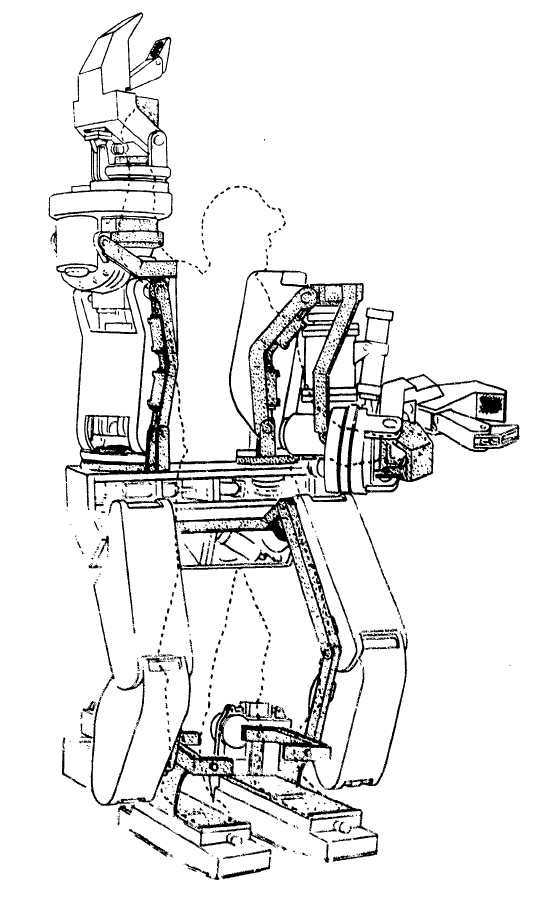

As universidades, então, se expandem para outras áreas bem mais “materiais”, como as de Engenharia de Fortificações, Metalurgia e Balística (para se alcançar o uso mais eficiente dos canhões), Astronomia e Cartografia.

Muitas vezes, inclusive, esses centros de ensino eram exclusivamente voltados a essas áreas, e se aproximavam de exércitos que também iam se profissionalizando. Três exemplos: a Academia Militar de Turim, Itália, fundada em 1678, a École du Génie de Mézières, nas Ardenas, França (de 1748), e a Real Academia de Fortificação, Artilharia e Desenho, em Lisboa, Portugal (1790).

Em certa medida, é possível afirmar que muitos dos atuais centros de pesquisa associados à formação de oficiais – como os nossos Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA) e Instituto Militar de Engenharia (IME) – são herdeiros diretos dessas instituições pioneiras.

Da mesma forma, também é possível associar as antigas “universidades militares” às atuais universidades politécnicas, voltadas à formação de engenheiros e outros profissionais de ciências exatas. O saber técnico-militar abriu caminho para o saber científico-industrial. A primeira universidade politécnica, aliás, nasceu no calor da Revolução Francesa, na passagem para a Idade Contemporânea: estamos falando da École Polytechnique de Paris, fundada em 1794 para formar engenheiros e cientistas em áreas aplicadas.

O sucesso político, econômico e militar global das potências europeias ao longo de boa parte dos últimos quinhentos anos teve nas universidades (e no conhecimento gerado por elas) uma de suas bases. E, é claro, ajudou a espalhar o modelo de universidades pelo mundo – Américas, África, Ásia, Oceania.

E isso significa dizer que, em outros lugares, não existiam iniciativas semelhantes?

Sim e não! Sim, porque as “universidades” em um sentido europeu (e eurocentrado) nasceram, mesmo, na Europa, dos contextos e configurações próprias da região – como as decorrentes do poder da Igreja, do mundo feudal, do renascimento das cidades e do comércio etc. Esse modelo acabou prevalecendo em todo o mundo.

E não, porque outras civilizações possuíam demandas semelhantes por profissionais ligados à administração pública e às ciências aplicadas – e criaram suas próprias instituições.

O caso mais ilustrativo, aqui, é o da China, que viu sua primeira universidade – a de Beijing – ser fundada apenas no final do século XIX, em 1898. No entanto, a mesma China possuía academias imperiais desde, pelo menos, o século II. Essas instituições eram encarregadas de formar burocratas para a enorme máquina administrativa chinesa – e também se ocupavam de pesquisas científicas e temas filosóficos. Ou seja: cumpriam boa parte do que entenderíamos, deste lado do mundo, como universidade… só que eram muito mais antigas!

As primeiras universidades americanas

O poder colonial europeu nos séculos XVI-XVII gerou vastos impérios que tinham entre seus territórios toda a América, repartida entre Espanha, Portugal, França e Reino Unido. Esse domínio incluiu, também, a fundação de escolas de ensino superior, muitas das quais eram diretamente relacionadas à Igreja. Enquanto os portugueses não autorizavam universidades fora da “metrópole” – o que forçava as elites das colônias a se formarem em Portugal, reforçando seus laços com o poder central –, espanhóis e ingleses não pensavam da mesma maneira.

As primeiras universidades americanas são a Universidade de Santo Domingo, na República Dominicana (1538), a Universidade Nacional Maior de São Marcos, no Peru (1551), a Universidade Nacional Autônoma do México (1553), a Universidade São Tomás, na Colômbia (1580), a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos (1636), a Universidade Nacional de San Antonio Abad del Cusco, no Peru (1692), e a Universidade de Havana, Cuba (1728).

No Brasil, as primeiras faculdades nasceram no início do século XIX, com a chegada da família imperial portuguesa, e as primeiras universidades surgiram a partir de então. Há quem aponte que a Escola Politécnica da UFRJ nasceu da antiga Real Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho, fundada em 1792 pelos portugueses – o que situaria a instituição carioca, em definitivo, como a mais antiga do Brasil.

Conclusão: a universidade… universal!

Neste artigo, abordamos a etapa inicial das universidades, que se conecta a uma fantástica jornada humana relacionada ao conhecimento, à ciência, ao fim das superstições e ao poder político. Em 2026, segundo dados do QS World University Rankings, há entre 25 mil e 30 mil universidades em todo o mundo, sem contar faculdades isoladas e centros universitários. Esses números demonstram a relevância dessas instituições, que, a cada ano, formam incríveis 45 milhões de pessoas, segundo estimativa do UNESCO (os matriculados chegam a 264 milhões).

Em um momento de aceleração tecnológica e alta especialização dos conhecimentos, as universidades são forçadas a encarar grandes mudanças, como a de oferta de novos cursos ou, mesmo, de novos formatos de ensino que permitam, por exemplo, formações “híbridas”. E fazem isso com o mesmo espírito que as fundou – o de universitas, ou seja, de um olhar amplo sobre um todo vivo, complexo e vibrante.