Recentemente, a imprensa divulgou uma notícia sobre a apresentação de um robô humanoide desenvolvido por pesquisadores russos. A história já seria interessante por si; ela, porém, ganhou mais destaque porque o robô “AIDOL”, ao tentar caminhar, tropeçou e caiu literalmente de cara no chão. Mostrando a enorme dificuldade que é reproduzir o equilíbrio, o caminhar e as conexões “hardware-software” – ou melhor, mente-corpo – que nos tornam humanos.

🤖 O porquê da recriação

Mas, por que tentar “recriar” os seres humanos como robôs? Afora o fascínio que o tema desperta – presente, por exemplo, nos mitos do deus inventor grego Hefesto e em obras que vão de “Frankenstein” a “Blade Runner” –, a ideia não é tão estranha. Nesta edição de “Futuro Presente”, vamos investigar os robôs humanoides, examinando os porquês e o que está vindo por aí.

Então, venha com a gente e considere um futuro… com robôs bem familiares!

🤖 Corpo, trabalho, criar e recriar

Nos últimos 6 milhões de anos, a espécie humana evoluiu e se especializou para ser o que é – uma espécie de seres bípedes que caminha ereta, diferenciou e especializou as funções dos membros superiores e inferiores, possui certo grau de força e flexibilidade e certo grau de acuidade dos cinco sentidos. E que, é claro, possui um cérebro muito sofisticado.

Uma espécie moldada pela evolução, mas que também moldou o mundo, transformando-o a favor de seus movimentos e sobrevivência. Pense, por exemplo, nas escadas, que foram criadas para facilitar o acesso e a circulação de pessoas em aclives ou declives. E funcionam perfeitamente… para os seres humanos!

🤖 Na mesma pista

E é aqui que encontramos a primeira justificativa para o desenvolvimento dos robôs humanoides: eles vão atuar naquelas “pistas” onde já atuamos, nas marcas que deixamos, sem a necessidade de se repensar o mundo. Em atividades tipicamente humanas: subindo escadas, girando maçanetas, sustentando volantes, operando ferramentas feitas para mãos, por exemplo. Algo que os robôs atuais, como aqueles braços gigantes e precisos que vemos nas fábricas, não fazem (ou até fazem… se forem humanoides).

🤖 As máquinas-pessoa

Outro ponto de interesse – e que vai pelo mesmo caminho da proximidade – é o da “personificação” das máquinas em nome de uma interação mais eficaz com seus criadores humanos.

Pense, por exemplo, nas ferramentas de IA, que imitam a forma humana de comunicar dados. Boa parte de seu interesse reside justamente nisto: informações úteis, entregues em um padrão comunicacional que não gera ruídos de compreensão.

Mas, em que atividades esses robôs “humanões” seriam úteis? Basicamente, naquelas que pedem empatia e vêm crescendo em demanda, como, por exemplo, o cuidado de pessoas idosas. Mas, como assim?! Robôs substituindo cuidadores? A ideia soa desumana, mas reflete uma questão real: em países como o Japão, um dos líderes da pesquisa em robôs humanoides, a população com mais de 65 anos já chega a 29,1% – quase uma em cada três pessoas!

🤖 O Vale do Estranhamento

Esse processo, porém, enfrenta um desafio: o do chamado “Uncanny Valley” ou “vale do estranhamento”, fenômeno detectado há mais de 50 anos pelo professor de robótica Masahiro Mori. Ao estudar a interação pessoas-máquinas, ele percebeu que a humanização funciona – mas só até certo ponto! As pessoas se interessam e gostam de robôs humanoides, porém, quando a máquina se aproxima muito da perfeição, acontece uma inversão: estranhamente, a atração dá lugar a repulsa.

Esse fenômeno ainda não está plenamente explicado. A hipótese mais aceita associa o desconforto à amígdala cerebral, que é um leitor ultrassofisticado das emoções. Ao “ler” um robô humanoide, esse órgão perceberia ao mesmo tempo elementos humanos e não humanos, o que geraria desconfiança instintiva e repulsa imediata.

🤖 O homem biônico

Desconfianças à parte (o fato é que as tecnologias podem evoluir a ponto de produzir uma mimese perfeita, que elimine o “vale do estranhamento”), a criação de robôs humanoides também é vista como um caminho pela medicina, no desenvolvimento de partes do corpo mais perfeitas, capazes de substituir membros e órgãos sem risco de rejeição.

Pense, por exemplo, na evolução das próteses de fêmur-quadril ou joelho em titânio, que evoluíram exponencialmente nas últimas décadas. O mesmo pode valer para outras articulações e órgãos, cuja chegada depende de estudos que envolvam materiais, sensibilidade, equilíbrio e caminhos de comunicação com o cérebro. Aliás, é bem possível que o cérebro – o órgão humano mais complexo – seja a última fronteira no caminho do “homem-robô”.

🤖 O robô humanoide como “máquina total”

Esse é o último grande argumento pela pesquisa e desenvolvimento de robôs humanoides. Uma máquina com essas características seria, necessariamente, multiplataforma, capaz de realizar uma série de tarefas que, hoje, são realizadas por diferentes robôs. Como, por exemplo, subir e descer escadas, carregar cargas, inspecionar zonas de desastre, mergulhar, servir café e mais. Atividades que estão dentro daquela “pista” a que nos referimos anteriormente, a das estruturas construídas pela humanidade para seu próprio uso.

Tudo isso explicado, podemos chegar a exemplos de pesquisas avançadas em robôs humanoides. Eles estão chegando!

🤖 O robô caminha

Para um ser humano que goze de boa saúde, caminhar é simples. Basta apoiar-se nas duas pernas, dar o primeiro passo e gerenciar o desequilíbrio que possibilita o avanço. E que só é “simples” porque somos humanos, mas que implica muitas variáveis complexas – dos impulsos cerebrais que levam ao movimento à noção de espacialidade, da composição entre as muitas articulações envolvidas no caminhar à força necessária para permanecer em funcionamento.

Agora, imagine desenvolver cada uma dessas habilidades e integrá-las de forma harmônica e humana – e, ainda por cima, perceber integralmente o espaço ao redor. Da composição do corpo ao equilíbrio, da energia necessária ao processo às conexões entre as partes, esse conjunto implica um enorme desafio que aciona conhecimentos que vão das ciências dos materiais à inteligência artificial. E, é claro, pode render novos conhecimentos que são um verdadeiro tesouro.

🤖 As piruetas de Atlas

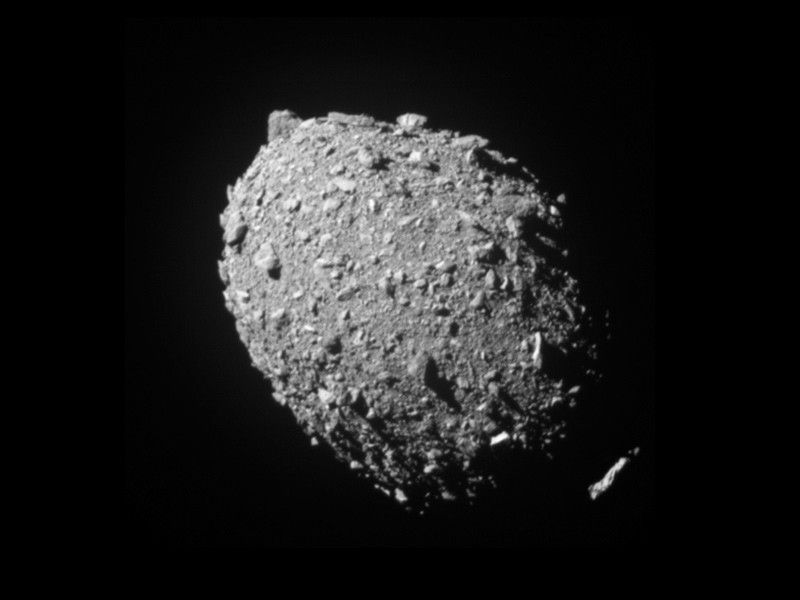

Se, como vimos, caminhar já é suficientemente desafiador, imagine correr, pular, saltar, agachar, plantar bananeira, deitar e levantar de um pulo. Essa é a proposta do robô Atlas, desenvolvido pela Boston Dynamics, empresa fundada nos Estados Unidos em 1992 e comprada pela gigante industrial coreana Hyundai em 2020.

A empresa, que é líder no segmento, ficou mais conhecida pelo desenvolvimento do Spot, um ágil robô quadrúpede semelhante a um cão de corrida – com a diferença de que, em lugar da cabeça, há um espaço para a colocação de “gadgets” como câmeras de vigilância. O “bicho”, aliás, é figura presente em feiras de tecnologia de todo o mundo.

Quanto ao Atlas, ele foi desenvolvido com financiamento inicial da Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa dos EUA (DARPA). Apresentado oficialmente em julho de 2013, tem 1,88m de altura e é capaz de reproduzir vários tipos de movimentos humanos. Entre suas finalidades declaradas estão oferecer serviços de emergência em operações de busca e salvamento, acionar mecanismos de controle como válvulas em ambientes extremos e circular por locais inóspitos – o que abre a possibilidade de seu uso na exploração espacial.

Apesar de suas origens, a Boston Dynamics tem sido pública em afirmar que o foco do Atlas e de seus outros robôs é a assistência em tarefas industriais, de logística e de resgate. Esse posicionamento reflete um debate ético global crucial: como garantir que tecnologias com tal potencial sejam guiadas por princípios que priorizem a ajuda e a segurança, e não o conflito? A resposta a essa pergunta, assim como os algoritmos de equilíbrio do robô, ainda está em processo de construção – ela depende, evidentemente, da mobilização das sociedades.

🤖 Karakuri e os robôs japoneses

Um artigo sobre robôs humanoides não ficaria completo sem uma referência ao Japão e sua busca por criações do gênero. Os japoneses são fascinados por robôs desde, pelo menos, o século XVII, quando conheceram os relógios mecânicos produzidos na Europa e resolveram aproveitar a tecnologia para produzir bonecos animados, os chamados karakuri. Essas peças, que se transformaram em tesouros históricos, são sensacionais. E, em certa medida, elas anteciparam muitos dos mecanismos hoje utilizados para construir os corpos robóticos.

No século XXI, essa tradição de engenhosidade mecânica se traduziu em duas grandes frentes. A primeira, e mais comentada, responde a uma necessidade social urgente: com uma das populações mais idosas do mundo, o Japão busca parceiros robóticos para o cuidado. Foi nesse escopo que surgiu o Robear (uma junção de robot e bear, “urso”). Vendido como “o robô forte com toque suave”, esta máquina de 140 kg possui uma aparência amigável – projetada para evitar o “vale do estranhamento” – e braços capazes de erguer e transportar uma pessoa com segurança, auxiliando em transições entre a cama e a cadeira.

Mas a visão japonesa vai além da assistência. A segunda frente é a da automação avançada para sustentar a indústria e a infraestrutura em uma sociedade com força de trabalho em declínio. Projetos como o HRP-5P, desenvolvido pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Industrial Avançada (AIST), são humanoides operários. Eles utilizam percepção ambiental e planejamento de movimento para executar tarefas complexas de construção, como instalar painéis de drywall sozinhos em um canteiro de obras.

Assim, dos delicados karakuri aos fortes cuidadores e aos precisos construtores, a robótica japonesa mantém um princípio: a máquina como uma extensão harmoniosa da sociedade, seja para cuidar, entreter ou construir. É uma filosofia que contrasta e complementa outras visões ao redor do globo.

🤖 Conclusão: a humanidade no espelho

Como vimos ao longo deste artigo, o desenvolvimento de robôs humanoides é, ao mesmo tempo, uma das tarefas mais desafiadoras da engenharia e um caminho que avança a passos largos. Nós citamos aqui alguns dos projetos mais emblemáticos, mas são dezenas ao redor do globo, de potências como China e Coreia do Sul.

Mais do que um esforço técnico, essa jornada nos coloca diante de um espelho. Ao tentar criar esse “outro” mecânico, somos forçados a definir o que valorizamos em nós mesmos. As questões éticas são inevitáveis e urgentes. É provável, como anteciparam livros e filmes, que em algumas décadas vejamos humanoides em fábricas, hospitais e nossas casas, auxiliando em tarefas físicas e de companhia. A possibilidade de seu uso militar, com um nível de letalidade potencialmente elevado, permanece como uma sombra que exige vigilância constante e regulação robusta.

A criação de robôs humanoides, portanto, é muito mais do que uma competição tecnológica. É uma expressão profunda da curiosidade e ambição humanas. Até o momento – e provavelmente por muito tempo –, as máquinas não são capazes de decidir seu próprio propósito. Esse poder, e a enorme responsabilidade que vem com ele, ainda reside inteiramente conosco, seus criadores. O futuro que essas máquinas ajudarão a construir será, em última análise, um reflexo das escolhas que fizermos hoje.